LA CONVENTION DE RAMSAR ET L’IMPORTANCE DE LA ZONE HUMIDE

PRESENTATION DE LA CONVENTION

La Convention de Ramsar, plus couramment appelée Convention sur les zones humides, est un traité intergouvernemental servant de cadre à l’action nationale et à la coopération internationale pour la conservation et l’utilisation rationnelle des zones humides et de leurs ressources. Négocié par des pays et des ONG, le traité a été adopté dans la ville iranienne de Ramsar, en 1971, et est entré en vigueur en 1975.

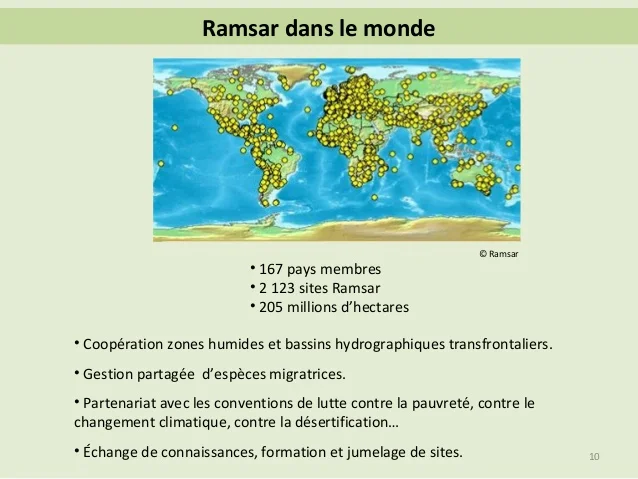

C’est le seul traité mondial du domaine de l’environnement qui porte sur un écosystème particulier et les pays membres de la Convention couvrent toutes les régions géographiques de la planète.

OBJECTIF ET MISSION

La Convention de Ramsar a comme objectif la conservation et l’utilisation rationnelle des zones humides par des actions locales, régionales et nationales et par la coopération internationale, en tant que contribution à la réalisation du développement durable dans le monde entier.

Sa mission est « la conservation et l’utilisation rationnelle des zones humides par des actions locales, régionales et nationales et par la coopération internationale, en tant que contribution à la réalisation du développement durable dans le monde entier ».

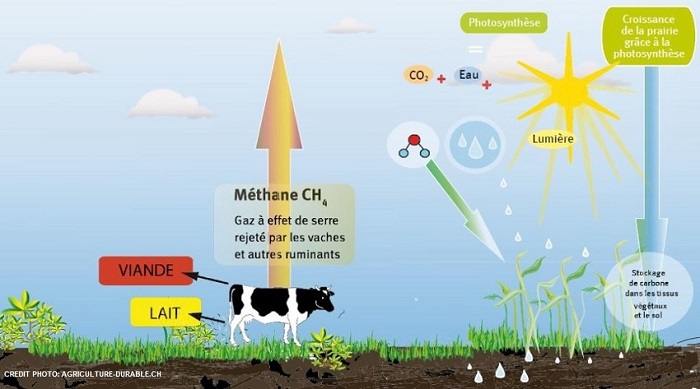

Les zones humides sont parmi les écosystèmes les plus divers et les plus productifs. Elles fournissent des services essentiels et toute notre eau douce. Toutefois, elles continuent d’être dégradées et transformées pour d’autres usages.

DEFINITION DE LA ZONE HUMIDE

La Convention a adopté une large définition des zones humides comprenant tous les lacs et cours d’eau, les aquifères souterrains, les marécages et marais, les prairies humides, les tourbières, les oasis, les estuaires, les deltas et étendues intertidales, les mangroves et autres zones côtières, les récifs coralliens et tous les sites artificiels tels que les étangs de pisciculture, les rizières, les retenues (les réservoirs) et les marais salés.

LES PRINCIPAUX ELEMENTS DE LA CONVENTION

Les Parties contractantes sont tenues de :

- Désigner au moins un site en tant que site Ramsar et en assurer la bonne gestion ;

- Progresser vers l’utilisation rationnelle de toutes leurs zones humides au moyen d’une planification nationale de l’utilisation des terres, de politiques et de lois appropriées, de mesures de gestion et de la sensibilisation du public ;

- Coopérer au plan international en ce qui concerne les zones humides transfrontalières, les systèmes de zones humides partagées, les espèces partagées et les projets de développement pouvant affecter les zones humides.

RESULTATS ATTENDUS

- L’utilisation rationnelle de toutes les zones humides, y compris une gestion plus participative des zones humides et des décisions en matière de conservation prises en connaissant l’importance des services écosystémiques fournis par les zones humides.

- La création et le soutien d’un réseau international de zones humides d’importance nationale.

- L’établissement de partenariats efficaces avec d’autres conventions, organismes internationaux et autres Parties à la Convention.

La Convention relative aux zones humides d’importance internationale particulièrement comme habitats des oiseaux d’eau engage ses 167 signataires à :

- Tenir compte de la conservation des zones humides dans leurs plans d’aménagement du territoire,

- Inscrire des sites sur la liste Ramsar et s’engager à les préserver (en 2013, la liste contenait plus de 2130 sites),

- Préserver toutes les zones humides, qu’elles soient inscrites ou non sur la liste de Ramsar,

- Soutenir la recherche et la formation dans le domaine des zones humides,

- Coopérer avec les autres pays pour préserver ou restaurer les zones humides frontalières.

- La France a signé la convention Ramsar, en 1971, elle est suivie par le Ministère chargé de l’environnement. En 2014, 43 sites Ramsar étaient recensés en France métropolitaine et d’outre-mer.

Les zones humides disparaissent trois fois plus vite que les forêts… et c’est très grave. Pour protéger la planète, le geste réflexe est de planter des arbres. Mais il y a un autre écosystème vital qui se meurt trois fois plus vite et dans l’indifférence : les zones humides.

RESUME

La Convention de Ramsar était la première des conventions mondiales modernes de conservation lorsqu’elle fut adoptée, et elle constitue de nos jours un accord multilatéral en matière d’environnement actif et très reconnu. Elle a pour mission d’assurer l’exploitation judicieuse de toutes les zones humides par l’intermédiaire d’initiatives locales et nationales, ainsi que par la collaboration internationale, afin de contribuer à une exploitation durable dans le monde. Le Canada a entériné la Convention en 1981 et est réputé pour ses contributions aux programmes de la Convention, tels que l’élaboration de politiques, l’évaluation des progra mmes, la conservation des tourbières et du carbone, la restauration des prairies et des zones humides, la mesure de la valeur économique, les enjeux d’atténuation et d’autres sujets.

LES CONVENTIONS INTERNATIONAL AU CAMEROUN

La Convention de Ramsar est un traité international sur la conservation et la gestion durable des zones humides. La Convention est entrée en vigueur au Cameroun le 20 juillet 2006. Depuis lors, le pays compte 7 sites Ramsar. Les données de cette couche ont été téléchargées à partir du site Ramsar (www.ramsar.org) et les limites ont été scannées à partir de cartes topographiques et d’images satellitaires. Par conséquent, les limites présentées sont des approximations de l’état des locaux – les informations sont essentiellement de nature indicative.

Tableau : liste des sites Ramsar au Cameroun

Source : wikipedia.org

Mots clés : convention ; Ramsar ; zone humide, biodiversité ; habitats des oiseaux.

Reference bibliographique

- org/Cameroun »[archive], Convention de Ramsar

- Zones humides importantes à l’échelle internationale : Convention de Ramsar/ Convention sur les zones humides d’importance internationale, en particulier en tant qu’habitat de la sauvagine (Ramsar)/Biodiversité et écosystèmes/ Février 2022 ; A10 FR

- 2023 Association Secrétariat MedWet | Tour du Valat, Le Sambuc | 13200 Arles | France | Tel : +33 (0) 4 90 97 06 78 | info@medwet.or